«ГЕГАРД»

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ФОНД

2026

2026

2025-07-10

Село Цгна – одно из известных поселений провинции Васпуракан Великой Армении. Цгна известна также под названиями Чананаб, Тсгна, Тчалана, Цхна и др.. Этнограф Ерванд Лалаян упоминает село под названием Зананаб. Гевонд Алишан пишет, что армянское название села – Цгна, что означает, что «село было большим и известным в древности». Местные жители объясняли название Цгна как «цегн Аниой» (Анийский род). В диалекте местных жителей – зокском[1] - село также называлось Цугна, о чем указано в лапидарной надписи XVII века на стене монастыря Святой Богородицы в Цгне.

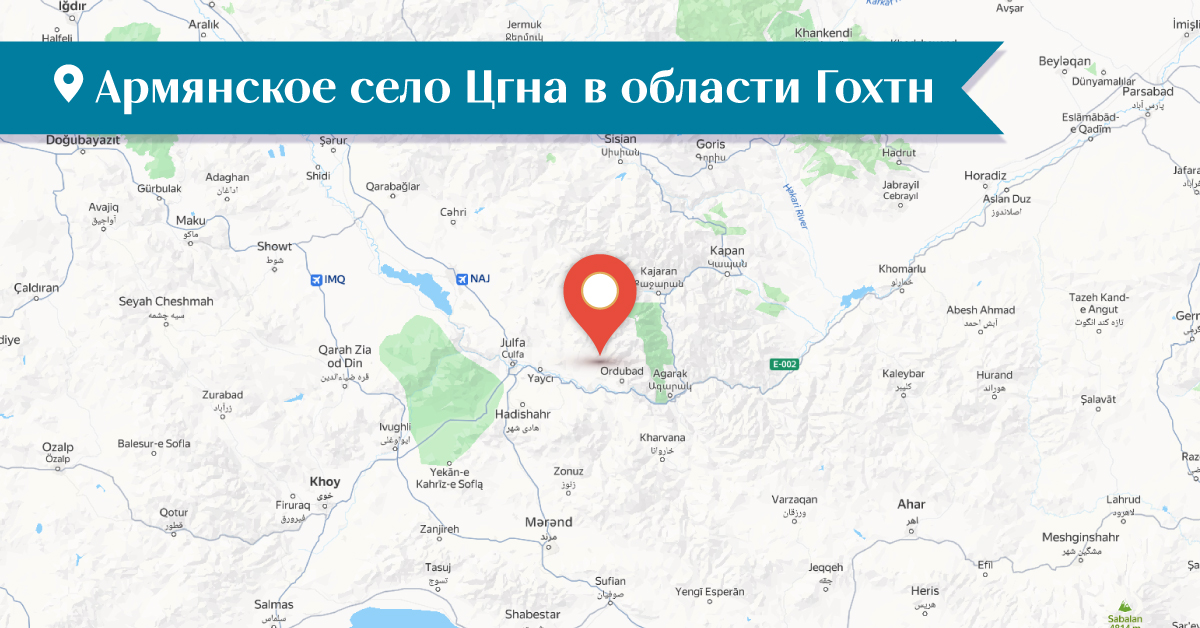

Село находится в Ордубадском районе Автономной республики Нахиджеван, в 25 км к северо-западу от одноименного города, в долине реки Цгна и окружено плодовыми садами.

Материальные культурные данные, собранные в Цгне и окрестностях, свидетельствуют о том, что Цгна была древним поселением и, особенно начиная с развитого средневековья, веками была одним из выдающихся культурных центров Гохтна. Писатель и публицист Месроп Тагиадян пишет о Цгне, что «виденное мною есть не малозначительное село, а место разрушенного большого города».

Армянское население Цгны в основном занималось торговлей. Оно веками подвергалось нападениям иноземных зачватчиков, набегам и резне, часто вынужденно покидая родные места. Об этом осталась запись в колофоне Евангелия, созданного в Цгне в 1349 году.

Вблизи села, на склоне горы находились «Камни Жениха и Невесты», о которых сохранилась красивая легенда. Фольклорист Арам Ганаланян пишет, что «юноша и девушка влюбились друг в друга и убежали, чтобы избавиться от насилия родителей. Последние, узнав об этом, прокляли их, и они сразу же превратились в камень».

Цгна была известным средневековым центром создания манускриптов. До нас дошло около десятка рукописей из Цгны, две из которых хранятся в ереванском Матенадаране. Древнейшая рукопись была создана в 1349 году во время старосты Даниэля, а последняя рукопись – в 1696 году.

В селе находились крупный монастырь Святой Богородицы, а также церкви Святого Григора, Сурб Ншан (Святого Знамения) и Святого Саркиса. Кроме того, имелся ряд барельефов и скульптурных изображений, часть из которых сохранилась в стенах монастыря Святой Богородицы и церкви Святого Саркиса и относится к XV–XVII векам.

В северо-восточной части села находился монастырь Святой Богородицы, построенный в XII-XIII вв. Известный историк XVII века Аракел Даврижеци пишет, что этот монастырь, наряду с другими памятниками Гохтна и Ернджака, был отреставрирован католикосами Мовсесом и Пилипосом (Филиппом). В советский период Азербайджан превратил монастырь в склад. Монастырь простоял до конца 1980-х годов. Был разрушен азербайджанцами в 2000-х годах.

Еще одна церковь – церковь Святого Саркиса – находилась в центре села. Церковь была построена в XIII-XIV вв., отреставрирована в 1890 году С. Сагателяном. Как и остальные архитектурные памятники Нахиджевана, церковь была разрушена азербайджанцами в 2000-х гг.

В Цгне находилась также церковь Святого Геворга, которая упоминается в рукописи 1467 года. К настоящему времени от церкви остались лишь руины.

В работе «Нахиджеван в путевых заметках европейских путешественников (XIII-XVII вв.)» есть упоминание о путешествии в Тебриз иезуитского монаха Жана Виллота в 1690 году. Последний остановился на постой в селе Цгна, и пишет о селе, как «о довольно большом селе, в котором живут более 300 армянских семей». Европейский путешественник также побывал в церкви Святой Богородицы[2].

Цгна была известна кладбищем квартала Тамбри, крепостью Цгны, мостом и другими строениями. В селе находилась также усадьба Согомоненцев, предков известного армянского композитора Комитаса.

Кладбище Тамбри – древнейшее кладбище Цгны, там находились около 350-400 надгробий. В 1940-х гг. большинство надгробий азербайджанцы использовали в качестве строительного материала.

В Цгне действовали две армянские (церковно-приходские) школы, открытые в 1862 и 1878 гг., и одна государственная (русская) школа, открытая в 1900 году.

Цгна была всегда населена армянами, в ней проживало несколько сот армянских семей. По состоянию на 1914 год в селе проживали только армяне. На территории Цгны не сохранилось ни одного мусульманского памятника.

Цгна летом 1919 года подверглась нападению турецко-татарских войск и сопротивлялась несколько месяцев. Однако в конце 1919 года село полностью лишилось своего армянского населения.

Цгна известна своими известными уроженцами, как например известный музыковед Арам Мерангулян, редактор журнала «Арарат» Карапет епископ Тер-Мкртчян и другие.

Несмотря на то, что село в настоящее время населено азербайджанцами и называется Ченнаб, однако исторические источники и археологические исследования говорят о том, что Цгна была неотъемлемой частью армянской культуры и политической жизни региона.

Литература:

Айвазян А., Архитектурные памятники Цгны, «Эчмиадзин», 1978, III.

Айвазян А., Монументальные памятники и барельефы Нахиджевана, Ереван, 1987.

Акопян Т. Х., Мелик-Бахшян С. Т., Барсегян Г. Х., Словарь топонимов Армении и сопредельных областей, том V, Ереван, 2001.

Алишан Г., Сисакан, Венеция, 1893.

Даврижеци Аракел, История, Ереван, 1988.

Карагезян Г., Нахиджеван в путевых заметках европейских путешественников (XIII-XVII вв.), Ереван, 2019.

Лалаян Е., Нахиджеванский уезд, часть I: Гохтн или Ордубадский полицейский участок, «Азгагракан хандес» (Этнографический журнал), книга XI, 1904.

Нахиджеван. Атлас. Фонд по изучению армянской архитектуры, Ереван, 2012.

Тагиадян М., Путешествие дьякона Месропа Тагиадянца в святой Эчмиадзин в Армению, Калькутта, 1847 г.

Хачикян Л., Колофоны армянских рукописей XIV века, Ереван, 1950.

[1] Речь идет об Агулисском диалекте, на котором разговаривало население 9 армянских сел в окрестностях Агулиса (область Гохтн провинции Васпуракан Великой Армении). Это села Верхний Агулис, Нижний Агулис, Андамедж, Дисар, Танакерт, Рамис, Кахакик, Пстака, Цгна. Жители этих сел были исконными жителями Гохтна. Жители сел Бист, Мсрванис, Аллахи и Хубс не говорили на диалекте Агулиса. Говоры сел Гохтна значительно отличались от диалекта, особенно говоры сел Цгна и Рамис. Жителей называли «зок», и это название перешло на диалект, который стал называться зокским. С.Саргсян, «Агулисский диалект (зокский язык)», часть I-II, M., 1883.

[2] Карагезян Г., Нахиджеван в путевых заметках европейских путешественников (XIII-XVII вв.), Ереван, 2019, стр. 178-190.